近年来,作为厦门乡村振兴主阵地的翔安区,深入践行“千万工程”经验,以党建引领为核心,以农文旅融合为路径,以文明治理为支撑。通过机制创新、产业升级、文化赋能等多维发力,推动农业增效益、农村增活力、农民增收入,探索出一条具有翔安特色的乡村振兴高质量发展路径。

治理创新:党建引领凝聚各方合力

高效的治理体系是乡村振兴的重要保障。翔安区坚持党建引领,创新基层治理模式,有效凝聚各方力量参与乡村建设。

走进欧厝社区,尝特色鱼粥、品特调咖啡、逛文创艺术市集……在这里,教室化身渔村文化展厅,传统与现代的碰撞吸引了众多游客前来游玩打卡。

在金海街道欧厝社区,社区大党委机制成为推动城中村现代化治理的关键抓手。社区成立大党委,由正处级领导干部担任大党委书记,成员包含属地执法、综治、建发城建等17个单位,常态化召开党建联席会议,全方位调动资源力量投入城中村改造。在治理过程中,欧厝社区党委践行“周例会+三级循环调处”机制,针对不同类型的矛盾问题分别由社区大党委、街道职能部门、街道党工委分级调处。依托“书记茶庄”“治理茶话室”开展恳谈会等16场次,创新推行“三亮三比”活动,激励党员发挥先锋模范作用。

近邻党建是翔安区基层治理的另一张名片。在新店街道祥美社区,社区党总支探索“党建+联建”工作模式,吸纳“双报到”及驻地企事业单位7个党组织,成立近邻党建联合大党委。社区还创新推行楼长制,44名楼长覆盖所有楼栋,负责收集居民意见,上传下达,让楼栋里的意见直达社区。社区创建的“近邻五问工作法”(问需于民、问计于民、问实于民、问信于民、问效于民),进一步拓宽了居民参与渠道,激发了社区治理活力。

产业振兴:三产融合激活“一池春水”

翔安区通过做强一产、做优二产、融合三产,构建起多元业态协同发展的现代农业产业体系。2024年,翔安区粮食生产实现播种面积和总产量“双增长”,建成高标准农田近4000亩。全区16家农业产业化重点龙头企业实现产值82.1亿元,同比增长约8.5%,呈现出强劲的发展势头。

在新圩镇面前埔村,三五丘七彩田园通过“国企+民企”合作混改运营模式,成功打造集农耕体验、休闲观光、研学教育于一体的田园综合体。运营七年来,该项目累计接待游客63万人次、研学29万人次,经营性收入达7900多万元,为村集体带来年收入近40万元。

10月25日,翔安大宅迎来了第六届火龙果文化旅游节,以“庆丰收·颂两岸”为主题,结合戏曲文化交流活动重磅登场。

而曾经以火龙果种植为主的香山街道大宅社区,依托“国企+合作社+村民合作”的新型经营模式,完善发展火龙果系列产品的研发和规模化生产,已研发出火龙果干、火龙果茶、火龙果果脯、火龙果酒、火龙果面等10多种衍生品,年销售额达450万元;通过连续举办6届火龙果文化节,并同步征集闽南高甲戏团游园、开放节目等活动,将大宅的传统文化与火龙果产业相结合,成为翔安区一二三产融合发展的典范。

新业态培育方面,翔安创新打造“翔安百味”区域公共品牌,已吸纳109种地道美食,涵盖57家企业。通过“商标+版权+专利”三位一体的知识产权保护体系,制定了《“翔安百味”名店评价规范》《集体商标使用管理规则》等系列文件,分类评价、建立严格的品牌准入和退出机制。通过统一视觉识别系统、规范商标使用方式,让原本分散的特色小吃形成品牌合力。

文化赋能:艺术活水浸润千年古村

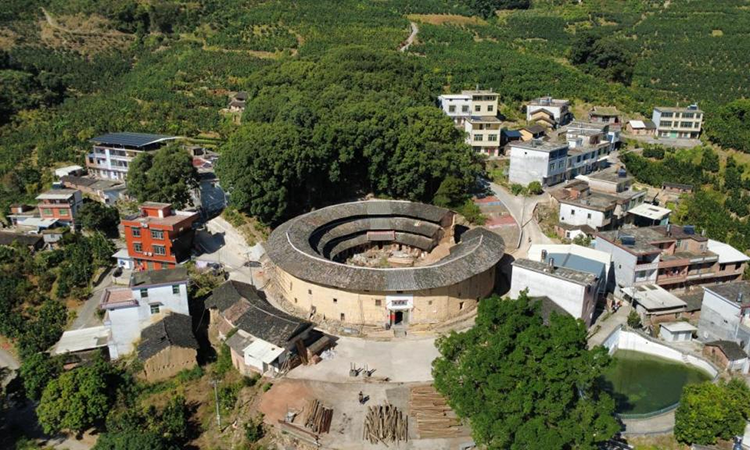

翔安区深入挖掘乡村历史文化资源,通过艺术赋能,让古老村落焕发时代新韵。

黄厝村以文化再造乡村、艺术赋能乡业,打造了黄厝文化艺术园、鸿渐艺术、芳华礼堂、制陶小院、方知间等特色文旅景点,先后获得“省级文明村”“市级乡村振兴示范村”等称号。

内厝镇黄厝村,这个有着1300多年历史的古村落,通过打造“艺匠小镇”,集中收储40栋闲置老宅,吸引陶艺、砖雕、漆画等32家文创工作室入驻,形成了独特的艺术产业生态。艺术家们的到来不仅改变了村容村貌,更激发了乡村内生动力。他们组建“艺术培训联盟”文明实践队,为村中学生开办公益绘画班、书法班;成立“艺术家调解室”,化解群众矛盾近120场次,实现“矛盾不出村”。在艺术家们的带动下,村民们开始主动美化家园,将房前屋后打造成小花园、小景观。

黄厝村还创新推行“美丽家园积分制”,设立“积分超市”,引导村民通过文明行为累积积分兑换生活用品,有效激发了村民参与乡村治理的积极性。文明乡风建设同样硕果累累。村民从传统家训家规中汲取思想精华与道德滋养,协调和睦邻里关系,演绎“九尺巷”故事。党员干部带头践行红白喜事简办,村民节约数十万元开支,不少村民将省下的钱捐给村里的教育基金会,形成了文明节约的新风尚。(文/图 厦门翔安乡村振兴办)