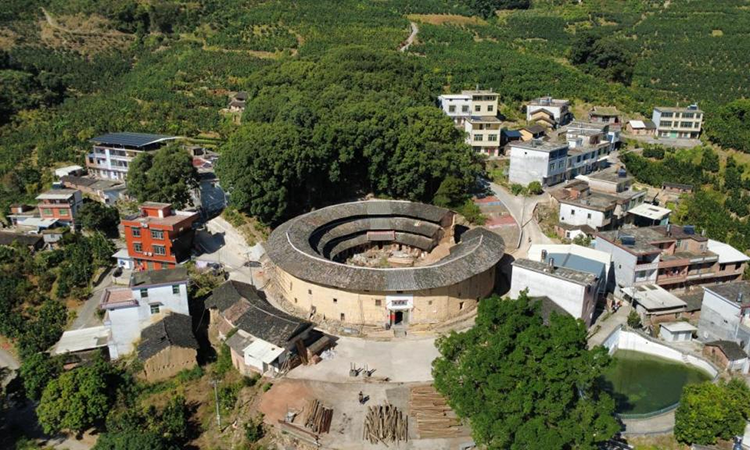

初冬的福建龙岩连城,山间寒意渐浓,但隔川镇朱余村的甘薯地里却满是生机——藤蔓在田垄间舒展,村“两委”成员蹲在田间察看长势,与种植户谋划着扩大规模、延伸产业链的细节。这片充满希望的田野,正是连城县破解农村“空心化”难题的生动注脚。

2024年以来,连城县在福建省率先启动行政村合并改革,遵循 “实事求是、尊重民意、因村制宜、积极稳妥”原则,先后三批次将32个“空心村”“薄弱村”整合为15个新村,推动集体经济薄弱村数量减少17个,以“1+1>2”的资源融合效应,为乡村振兴注入强劲动能。

空心之困:小村难扛发展“大旗”

“村里年轻人都出去打工了,下一届‘两委’干部连人选都凑不齐!”林坊镇原五寨村党支部书记罗新华的感慨,道出了连城许多村庄的困境。作为省级生态村,五寨村青山环绕、流水潺潺,可全村233名户籍人口中,常住人口仅42人,且60岁以上老人占了38人,大片农田因无人耕种逐渐荒芜,生态优势难以转化为发展优势。

这样的“空心”图景,在连城并非个例。第七次全国人口普查数据显示,连城县39个行政村常住人口不足200人,其中6个村少于100人,揭乐乡布地村更是仅20人,成为连城全县人口最少的行政村。“一个村哪怕只有几十人,也要配备一套‘两委’班子、承担同等的管理成本,这就是‘小马拉大车’。”连城县委社会工作部部长杨剑坦言,人口流失导致村级组织“主体弱化”,许多村庄陷入“无人干事、无钱办事”的僵局。

地理位置偏远与资源分配不均,更让乡村发展雪上加霜。莒溪镇池家山村到镇政府的距离达46公里,崎岖山路不仅让村民出行不便,更阻断了产业发展的通道;林坊镇原五寨村拥有5000亩生态公益林,村民年人均补偿金220元,而隔壁的原上寨村仅500亩公益林,人均补偿仅20元,悬殊差距让两村发展“脚步不一”。更严峻的是,连城全县80%的村庄仍以种植毛竹、水稻等传统作物为主,缺乏多元产业支撑,集体经济薄弱成了普遍难题。

“单纯靠财政‘输血’救不了‘空心村’,只有让资源‘活’起来、村民‘聚’起来,才能找到出路。”杨剑说,正是在这样的背景下,连城县将行政村合并作为深化农村改革的关键抓手,探索乡村振兴新路径。

破局之策:全过程民主解“心结”

“合村后,我们的公益林补偿金会不会少?”“上寨村的87万债务,要我们一起还吗?”在林坊镇原五寨村与上寨村的首次合并座谈会上,村民们的疑问直戳要害。村庄合并不是简单的“名字相加”,利益分配、政策延续、情感认同等问题,稍有不慎就会引发矛盾。

连城县的破局之道,是将“全过程人民民主”贯穿始终。“村民有顾虑,我们就用政策给他们‘定心丸’。”连城县委社会工作部副部长李兴旺介绍,连城县里明确了“四不变”原则:扶持政策不变、农民土地权属不变、生产生活格局不变、经济利益关系不变。以原五寨村为例,该村将147.9万元贫困村专项扶贫资金划入股份经济合作社独立运营,采取“旧账分开、新账统一”的方式,确保原村民收益不受损;针对干部安置,连城县里出台过渡政策,明确2026年村级组织换届前,原村“两委”干部及“六大员”待遇不变,新村按需增设岗位,让干部“人人有出路”。

情感认同是合村的“软纽带”。在新泉镇西村村与温坊村合并过程中,镇干部带着历史档案入户,向村民讲述两村同为“革命基点村” 的渊源——温坊村曾是红色交通站,西村村是“新泉整训”所在地,“红色根脉”让两村村民找到情感共鸣。林坊镇合村时,更是邀请村里的老党员、乡贤手持族谱,入户走访200余次:“咱们原本就是一家人,分家40多年,现在合并是团圆!”

村名的确定,成了情感融合的“试金石”。原五寨村研究党史的卢老先生,曾连夜写长信反对更名:“村名是祖辈的根,不能丢!”镇干部没有强行推进,而是带着两村同源的史料上门协商,提议取名“新寨村”——既保留“寨”字的历史记忆,又寓意“新生”。最终,“新寨村”以高票通过,卢老先生还主动提出多个命名方案。“现在我们又是一家人了!”两村村民的笑声,成了合村工作最动听的注脚。

“我们每天趁村民干农活间隙入户,有时聊到晚上十点多,不少干部冻得生病也没停下。”林坊镇人大主席罗晓燕回忆,为了让合村方案“家喻户晓”,镇里成立工作专班,副科级以上干部包片入户,全过程收集意见建议60余条。最终,首批合并的村庄均实现“投票率高、赞成率高,零信访、零投诉、零舆情”的“两高三零”目标,温坊村与西村村的赞成率更是分别达到95.6% 和99.8%。

蝶变之效:资源融合结“共富果”

“合并后,我们的甘薯产业总产值能增加5%,还能带动100多户增收!”朱余村党支部书记陈福保的话,道出了合村后的“红利”。原朱余村与井坑村合并后,精简了“两委” 班子,降低了管理成本,更整合土地资源启动“甘薯产业专业村培育项目”,从“单打独斗”转向“联合作战”,让传统产业焕发新生。

在新泉镇西村村(由西村村与温坊村合并而成),“红绿融合”的发展路径更具特色。西村村原本就有黄金百香果产业,通过“党支部引领+合作社运营+农户参与”模式,亩产收益达万元;温坊村则有红色交通站、福建军区随营军事学校遗址等“沉睡资源”。合村后,西村村将红色资源融入“新泉整训小镇”建设,打造“红古绿特”旅游线路,同时引导5户原温坊村村民以土地入股、劳务参与的方式加入百香果种植。“我们学到了标准化种植技术,每亩还有1000多斤化肥补贴,负担轻多了!”原温坊村村民华生明说,如今他家的百香果品质提升,销路也更宽了。

民生福祉的提升,让“两村人”真正变成“一家人”。西村村整合480余亩土地流转给连城县国投公司,每年为村集体创收10万余元,这笔钱被用于扩建农村幸福院、村卫生室和老人食堂。“在食堂里和老伙计们吃饭聊天,热闹得很,孩子们在外打工也放心!”原温坊村的张大爷坐在明亮的食堂里,满脸欣慰。村里还通过妇女节联欢、端午节包粽子比赛等活动,让新老村民拉近距离;奖教助学、敬老扶弱工作一视同仁,原温坊村村民华樱兰考上大学后,拿到了比以前更多的奖学金:“心里暖,读书更有动力了!”

林坊镇新寨村的“生态+产业”之路,同样充满活力。合并前,原五寨村有生态优势却缺劳动力,原上寨村有劳动力却缺资源;合并后,新寨村借助库区移民政策,硬化了两村间的道路,打通产业“交通瓶颈”,随后整合林地与劳动力,发展高海拔雪茄烟、小黄姜、林下中草药种植。“我们正计划与国投公司合作,试种2000亩铁皮石斛和金线莲,村集体经济年收入能从15万涨到30万!”原上寨村党支部书记卢树春信心满满。此外,新寨村还依托万亩生态公益林和五寨水库,规划休闲旅游度假区,开发徒步观光、水库垂钓等项目,让“绿水青山”真正变成“金山银山”。

截至 2025年10月,连城县合并后的新村已“唤醒”各类闲置资源200余处,特色产业连片发展面积超万亩,村民人均可支配收入同比增长8.2%,越来越多的“空心村”变成了“活力村”。

未来之路:迈向“和合兴”2.0版

“合村不是终点,而是乡村振兴的新起点。”杨剑表示,连城县正稳步推进第四批行政村合并工作,从“物理合并”向“化学融合”升级,打造行政村合并2.0版。

在顶层设计上,连城构建了“县委领导—乡镇主责—村级落实”的三级工作体系,由连城县委书记任组长,15个部门参与县级工作专班,对人口300人以下的村庄建立“空心村”数据库,按“有利于强党建、固基础、降成本、聚资源、兴文化”的“五个有利于”原则科学遴选合并对象,采取“试点探路—扩面深化—全域覆盖”的推进路径,确保改革有序。

在治理创新上,新村优化了“两委”班子结构,推行交叉任职与AB岗互补,健全“四议两公开”机制,首批合并村已储备后备人才24名;每村安排10万元专项经费,选派经济干部任第一书记,推动债务化解与公共服务提升,按人口密度优化党群服务中心、幸福院等设施布局,实现“就近办、一窗办”。

在产业发展上,连城鼓励新村打破村域壁垒,推动产业连片规划、品牌共创。西村村计划进一步整合红色资源,打造乡村振兴示范村;新寨村将扩大特色种植规模,培育康养产业;朱余村则聚焦甘薯品牌建设,推动产业链从种植向加工、销售延伸。“我们要让每个新村都有特色产业、有民生温度、有发展活力,真正实现从‘合’到‘和’再到‘兴’的跨越。”杨剑说。

村庄合并,合的是地理界限,并的是人心所向;融的是资源要素,兴的是乡村未来。在连城大地上,曾经凋零的“空心村”正以“抱团发展”的姿态,绘就一幅产业兴、村民富、乡村美的共富图景,为全国农村“空心化” 治理提供了可复制、可推广的“连城实践”。